Elles sont nées avec la promesse de changer nos vies, d’innover, de bouleverser un secteur. Certaines ont brillé brièvement avant de disparaître, d’autres se sont effondrées sans jamais vraiment avoir leur chance. Qu’elles aient été trop avant-gardistes, mal comprises ou simplement mal positionnées, ces technologies oubliées racontent toutes une histoire… souvent teintée de nostalgie.

Des formats vidéo tombés dans l’oubli

L’histoire des technologies vidéo est une succession de révolutions… et de disparitions. Si aujourd’hui tout passe par le streaming et les plateformes numériques, il fut un temps où posséder un film signifiait manipuler un disque ou une cassette. Certains formats ont marqué une époque, d’autres ont sombré sans jamais connaître la gloire. Pourtant, tous ont contribué à bâtir l’expérience audiovisuelle que l’on tient aujourd’hui pour acquise.

Le LaserDisc : le luxe de l’image avant l’heure

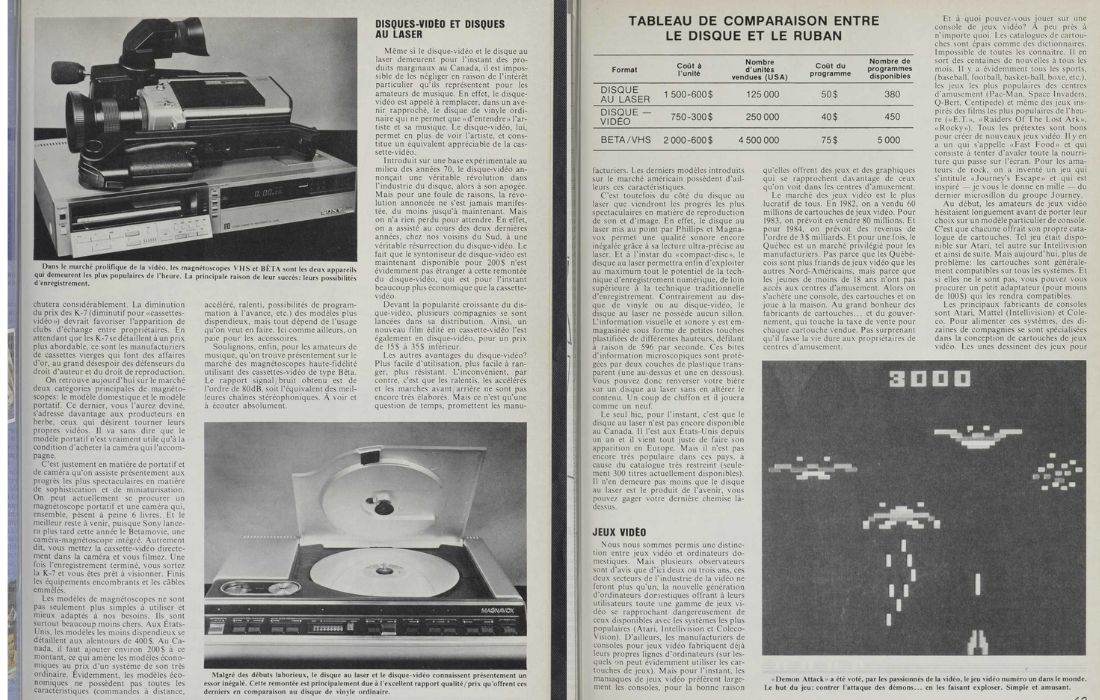

Lancé en 1978 par Philips et MCA, le LaserDisc utilisait un rayon laser pour lire une vidéo analogique stockée sur un disque de 30 cm, similaire à un vinyle. L’image était bien plus nette que sur VHS (jusqu’à 425 lignes de résolution contre 240 pour la VHS), et le son pouvait être en stéréo analogique ou en Dolby Digital (via une sortie optique dans les modèles plus récents). Mais le disque était encombrant, ne pouvait contenir qu’une heure par côté, et coûtait cher. Malgré tout, il est resté populaire chez les cinéphiles jusqu’à la fin des années 90.

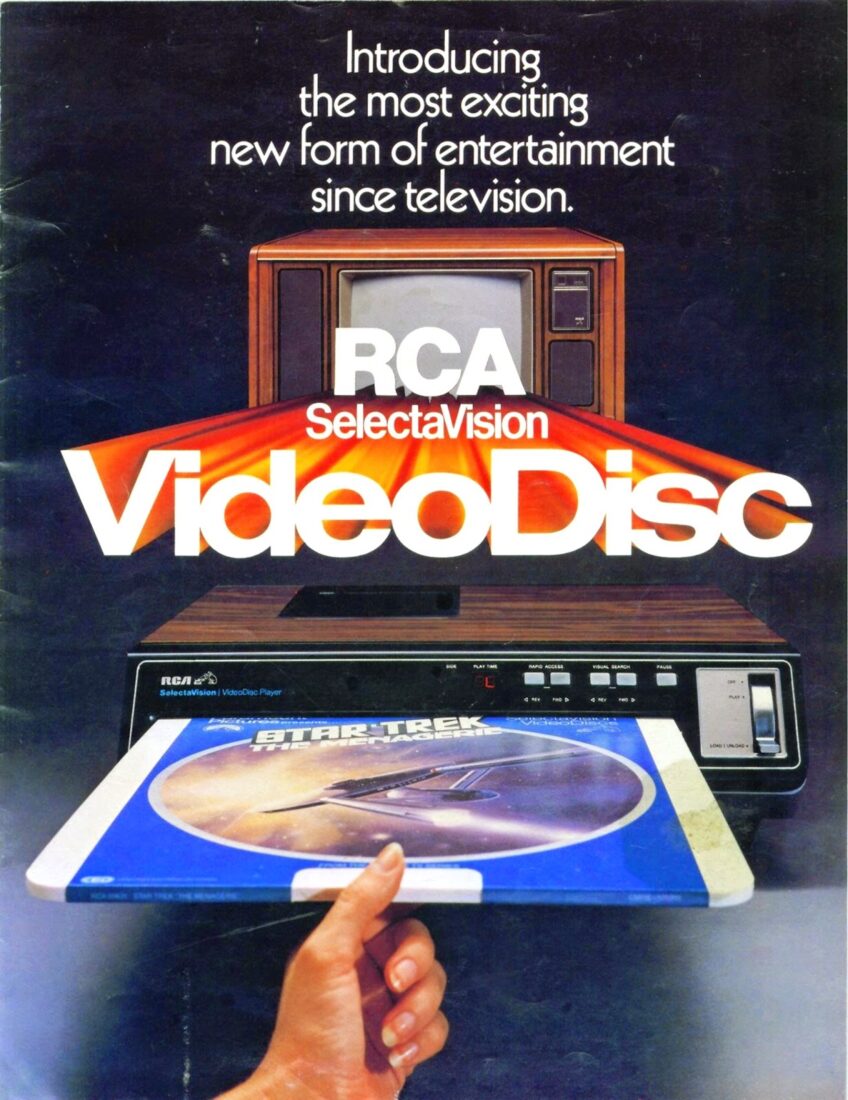

Le CED de RCA : quand le vinyle voulait faire de la vidéo

Le Capacitance Electronic Disc, lancé en 1981 après 17 ans de développement, était lu avec une aiguille et fonctionnait par capacitance électrique. Contrairement au LaserDisc, le CED était un support entièrement analogique, sans laser, et chaque disque contenait environ 60 minutes par face. Les disques étaient insérés dans des caddies pour éviter la poussière, mais le système restait fragile. Le format offrait une qualité vidéo acceptable (autour de 240 lignes), mais souffrait d’usure rapide. Plus de détails dans notre article complet : du vinyle à la vidéo : l’échec fascinant de RCA

VHS et la guerre des formats

Le Video Home System (VHS), lancé par JVC en 1976, utilisait une bande magnétique de ½ pouce enfermée dans une cassette. La bande se déplaçait à vitesse constante devant une tête rotative qui lisait l’image en analogique. Sa qualité était inférieure à celle du Betamax (de Sony), mais sa durée d’enregistrement plus longue (jusqu’à 6 heures en mode LP) et sa stratégie d’ouverture aux autres fabricants ont fait la différence. Le Betamax, techniquement supérieur avec une meilleure image (jusqu’à 250 lignes contre 240 pour le VHS), a été freiné par une durée d’enregistrement initialement limitée (1 heure) et un format fermé. Voici un dossier intéressant dans les archives de Radio-Canada

Le DVD : bientôt une relique ?

Après avoir détrôné la VHS, le DVD a connu son âge d’or dans les années 2000. Le Digital Versatile Disc, apparu en 1996, représente la transition vers le numérique. Il offrait jusqu’à 4,7 Go de stockage par face, permettant de stocker un film entier avec menus, chapitres, sous-titres et pistes audio multiples. La vidéo était compressée en MPEG-2, avec une résolution standard de 720×480 (NTSC). Le son pouvait être en Dolby Digital ou en PCM. Plus pratique, plus résistant que la bande, et d’une meilleure qualité, le DVD a vite remplacé le VHS, jusqu’à ce que le streaming prenne à son tour la relève.

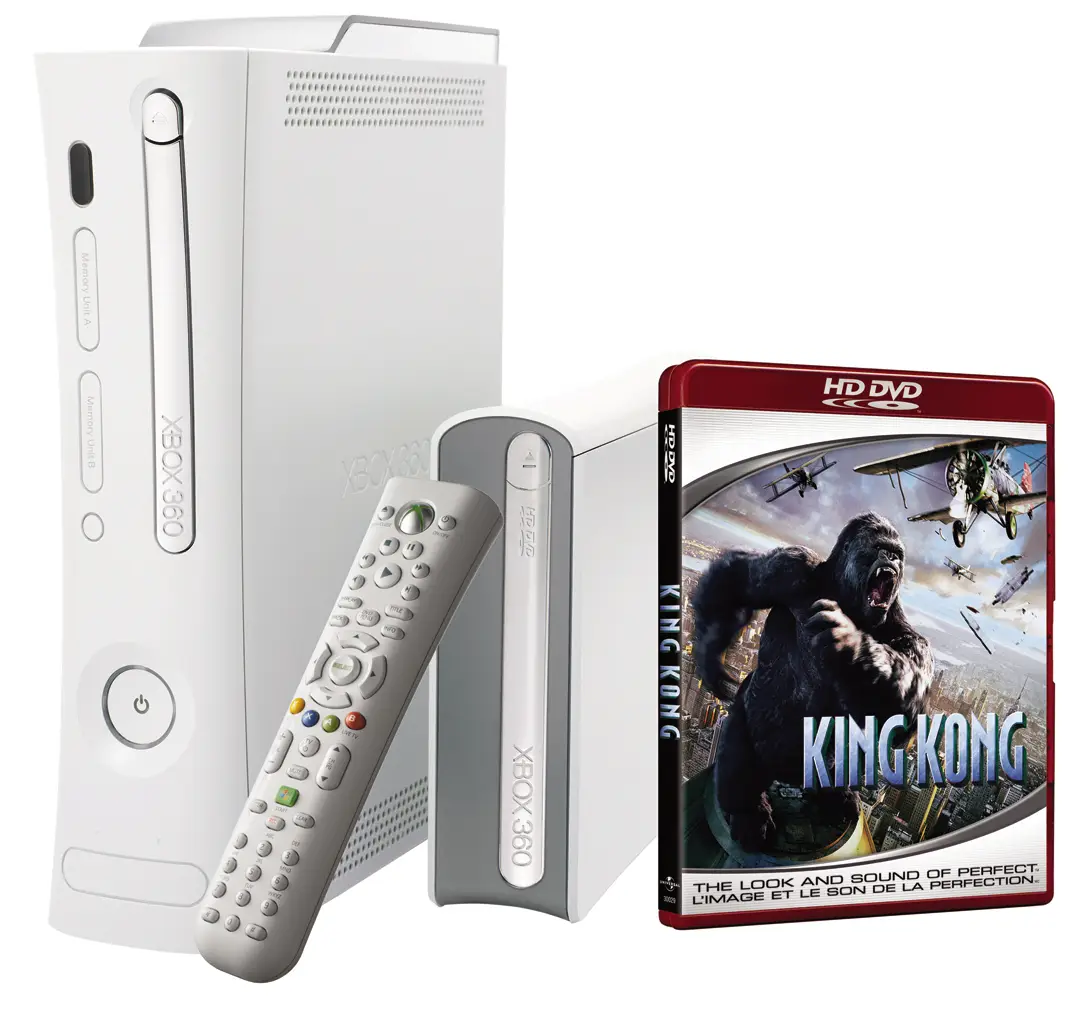

Vous vous souvenez du HD DVD?

Dans les années 2000, une autre guerre des formats s’est jouée, cette fois à coups de disques haute définition : le HD DVD contre le Blu-ray. Le premier, soutenu par Toshiba et Microsoft, promettait une image en 1080p, un temps de chargement rapide et un coût de fabrication plus bas. Le HD DVD proposait 15 Go de stockage par couche, contre 25 pour le Blu-ray.

Microsoft l’a adopté comme lecteur externe optionnel pour la Xbox 360, vendu séparément, alors que Sony a pris un pari audacieux en intégrant un lecteur Blu-ray directement dans sa PlayStation 3. Ce choix stratégique a été décisif. Le Blu-ray s’est rapidement imposé dans les salons, poussant Toshiba à abandonner le HD DVD dès 2008. Encore aujourd’hui, ce pari technologique est vu comme l’un des coups les plus visionnaires de Sony.

Des formats audio qui ont tiré leur révérence

Avant l’arrivée des fichiers numériques et des plateformes comme Spotify ou Apple Music, écouter de la musique impliquait un support physique : un disque, une bande magnétique, un laser dans un boîtier de plastique. Certains de ces formats ont connu un immense succès populaire, d’autres sont restés des trésors de niche. Ils ont tous façonné nos habitudes d’écoute, et plusieurs suscitent encore une vive nostalgie.

La cassette 8 pistes (8-track): 8 chansons pour aller faire un tour de machine !

Très populaires de la fin des années 60 aux années 70, particulièrement en Amérique du Nord et dans les automobiles, les cartouches 8 pistes utilisaient une bande magnétique en boucle continue divisée en 4 programmes stéréo (8 pistes au total). Elles avaient l’avantage de ne pas nécessiter de rembobinage, mais souffraient d’un bruit de fond important et de sauts audibles entre les pistes. Leur disparition fut rapide avec l’arrivée de la cassette audio.

La cassette audio : les débuts du piratage de la musique

Difficile de faire plus emblématique que la cassette audio. Introduite par Philips en 1963, elle a connu son apogée dans les années 80 et 90, devenant bien plus qu’un simple support. Avec son format compact et sa bande magnétique de 1/8 de pouce, elle permettait à tout un chacun d’écouter de la musique, mais aussi de l’enregistrer. C’était l’outil du quotidien : dans l’auto, sur le walkman, dans le « ghetto blaster » de la ruelle ou dans la radio de cuisine.

Mais au-delà de sa simplicité, la cassette audio a sans doute été la genèse du piratage musical domestique. On pouvait facilement copier un album, enregistrer les succès de la radio, ou créer sa propre compilation maison pour un ami, un road trip ou un amour d’été. Les fameuses cassettes de « slow » soigneusement étiquetées à la main faisaient partie d’un véritable rituel. Le rembobinage au crayon, les bandes coincées, les bruits de fond et les clics faisaient partie de l’expérience… une expérience imparfaite, mais profondément humaine.

Avec l’arrivée du CD, puis des formats numériques, la cassette a peu à peu quitté nos étagères. Mais pour toute une génération, elle reste gravée — littéralement — dans la mémoire.

CD audio : le son parfait… ou presque

Quand le Compact Disc a été lancé en 1982, il était présenté comme la fin du bruit de fond, des craquements, de l’usure. Avec sa lecture numérique à 16 bits / 44,1 kHz, il offrait un son clair, stable, sans distorsion, lu au laser sur un disque de 12 cm. Il n’y avait plus d’aiguille à changer ni de bande à démêler. On entrait dans l’ère du « tout propre, tout parfait ».

Mais cette perfection avait un prix : le son des premiers CD était souvent jugé plus « carré », plus froid que celui des vinyles, qui offraient une chaleur analogique recherchée. Certains mélomanes trouvaient que le CD manquait d’âme. Pourtant, à l’époque, tout ce qui était digital, futuriste et sans bruit était perçu comme un signe de progrès. On ne jurait que par le laser, le compact, le sans défaut. Le CD représentait cette quête de pureté sonore… même si elle était parfois au détriment de la musicalité.

Il dominera sans partage pendant deux décennies, avant d’être lentement supplanté par les formats compressés (MP3) puis les plateformes de diffusion en continu. Aujourd’hui encore, il reste présent dans certaines collections, mais souvent oublié au fond d’un classeur à pochettes plastiques.

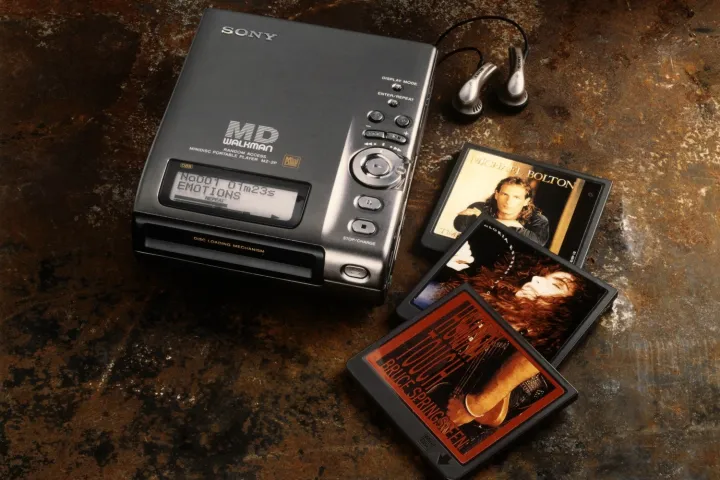

Le MiniDisc : petit disque, grande passion

Le MiniDisc de Sony, lancé dans les années 1990, a longtemps été une technologie d’initiés. J’en ai moi-même possédé un. Et pour être franc, c’était une petite merveille. Je pouvais enregistrer des concerts en direct, directement en numérique, et créer mes propres compilations musicales bien avant la popularité du CD-R. Compact, robuste, réinscriptible… le MiniDisc avait tout pour plaire. Sauf le bon timing. Coincé entre la domination du CD et l’arrivée des fichiers MP3, il n’a jamais trouvé son public de masse. Mais pour plusieurs d’entre nous, il reste un symbole d’innovation bien pensée

HDCD : quand une petite lumière valait de l’or

Au tournant des années 2000, certains mélomanes ont connu ce frisson très particulier : insérer un CD dans son lecteur, et voir s’allumer discrètement la petite lumière « HDCD ». Le High Definition Compatible Digital, format développé par Pacific Microsonics (racheté plus tard par Microsoft), permettait de cacher des données audio supplémentaires dans un CD standard, sans perdre la compatibilité avec les lecteurs conventionnels.

Avec un lecteur HDCD, on pouvait débloquer une plage dynamique étendue, une meilleure restitution des détails subtils et une finesse sonore bien supérieure à un CD classique. Ce n’était pas une révolution grand public, mais pour les initiés, c’était un plaisir rare. Tu insérais un album, et parfois — surprise! — une chanson, ou l’album entier, se révélait être en HDCD sans que ce soit indiqué nulle part. C’était mon cas : j’avais quelques albums où, dès que la lumière s’allumait, j’étais soudainement euphorique. Une récompense sonore cachée, presque un clin d’œil entre le disque et l’auditeur attentif.

Le HDCD a tranquillement disparu avec l’arrivée des lecteurs numériques, mais pour ceux qui l’ont vécu, cette technologie reste un petit secret bien gardé dans l’histoire du son haute fidélité.